前回は、正月休みに椅子を直した話を書きましたが、私はねっからの貧乏症と言いますか、せっかくなら物を大事に使いたいというところがあります。物を捨てるのはもったいないですし、工夫しながら使うと物に愛着も湧きますしね。

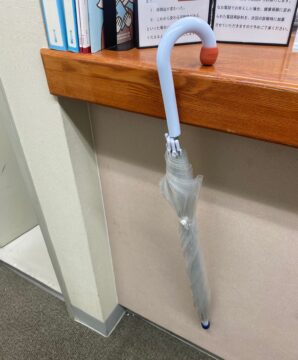

例えば、雨の日にビニール傘を買ってしまって、あとで使い道がなくて困ることってありがちですよね?そういう時、私は100円ショップで売っているこのようなキャップ(?)をはめ込んで使っています。

これが非常に便利なのです。傘というのは挿している時は良いけれど閉じると邪魔になるものですよね。机などに引っ掛けようとしても、ツルツルしてうまく留まってくれません。

しかしこのキャップを付けると、机との間も床との間も摩擦によって滑りが止まり、安定して置いておけるのです。

それに、いろいろな色のが売っているので、傘立てに置いても自分のがどれがすぐにわかります。それに自分の好きな色のキャップを選ぶと、無味乾燥なデザインのビニール傘にも俄然、愛着を感じられるようになります。

ちょっと話が変わりますが、私は落ちている物さえ何かに利用できないかなと考えます。

例えば先日旅行に行った場所にたくさんドングリが落ちていたのですが、私はいつもの癖で早速持って帰りました。適当な鉢に適当に土と苔を敷いて、そこにドングリを置いておくと、しばらくして発芽し、このような姿になりました。

ちょっとした盆栽みたいに見えませんか? 元々のドングリも根元に残り、ちょっと可愛くも見えます。

このようになんでも工夫して、その物を活かしていくことを森田療法では、「物の性(しょう)を尽くす」と言い、大切な教えの一つとして受け継がれています。

この世に生まれた物は全て、良い形で、その生を全うさせてあげたい、というような意味ですね。

そもそも森田先生の考えには「〜尽くす」ということばが良くでてきます。

たとえば不安といった嫌な感情についても「その嫌な感情を味わい尽くしなさい」などと教えています。そのほうが、不安から目を背けているよりは解決が早いと考えられるからですね。

一方、逆に楽しいことは楽しみ尽くそうという思想も、森田先生の頭の中にはあったように思います。

森田先生は三味線が得意で、都々逸なども上手く、患者さんと宴会をやる時など、盛り上げ上手で有名だったそうです。

もともと森田先生は面白そうなものを見ると手を出さずにはいられなかったらしいのです。

その傾向は晩年、身体を壊されてからも変わらず、外の景色が見たい時には、乳母車のような物に乗って弟子に押させて街に出向いたとのことです。弟子がいくらみっともないからやめてくれとお願いしても、けしてやめなかったのだそうです。

この、不安は不安で味わい尽くし、楽しいこともまた味わいつくす、という考え方は森田先生の、そして森田療法の根底に流れている特質だと思います。

まさに、人生そのものに対しても、思い切り「生き尽くしたい」という気持ちだったのだとおもいます。

その証拠に、森田先生が亡くなる時の有名なエピソードがあります。身体がかなり弱まって、皆が立派な森田先生がどれだけ立派な臨終の時を迎えるかと考えていた頃、森田先生は全く逆のことを言ったのです。

なんと「自分は、最後の最後まで生に執着し、死を恐れ死ぬことに抵抗して、思い切りみっともない死に方をしてみせるから、それを良く見よ」と言ったそうです。

まさに、「より良く生きたい」「生を全うしたい」「生き尽くしたい」と考えていた森田先生の面目躍如といった発言ではないでしょうか?

死ぬ時は大家然としてカッコよく死にたいと思うのが普通の偉い先生だと思いますが、森田先生の、この死様(というか生き様?)は清々しく、私にはとてもカッコよく感じます。

だいぶ脱線しましたが、森田療法には、「〜尽くす」ということばがしばしば使われ、物は性を尽くし、そして人は人生を生き尽くすことが大事とされてる、というお話しを書かせていただきました。

ご興味のある方は、森田先生の評伝が何冊も出されているので、ぜひお読みください!